A Douai, la Maison de l’Europe démontre l’implication de l’Union européenne dans notre quotidien

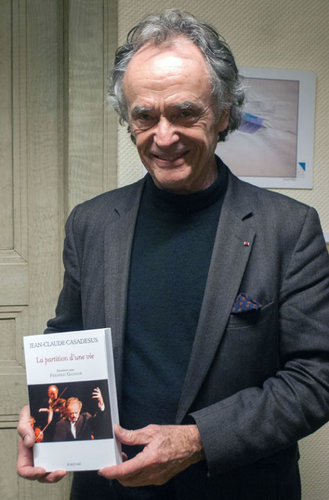

Comment l’Europe répond-elle aux attentes des citoyens dans leur quotidien ? Telle est la question qu’avaient posée, mercredi 26 septembre, le club de la presse des Hauts-de-France et la Maison de l’Europe de Douai. Pour y répondre, une réunion avait été organisée chez cette dernière et des témoignages riches et variés ont été apportés aux participants.